<head>とは、そもそも何でどんな時に使うのか?詳しくお話していきます。

- <head>~</head>は見えない情報を設定する場所

- <head>~</head>内に記述する内容

- <meta charset = “UTF-8″>

- <title>~</title>

- <meta name = “description” content=””>

- <meta name = “viewport” content = “width=device-width , initial-scale=1.0”

- <meta name = “robots” content =”index , follow”>

- <meta property = “og:title” content = “”>

- <link rel = “stylesheet” href = “style.css”>

- <script src= “main.js”></script>

- metaってなに?

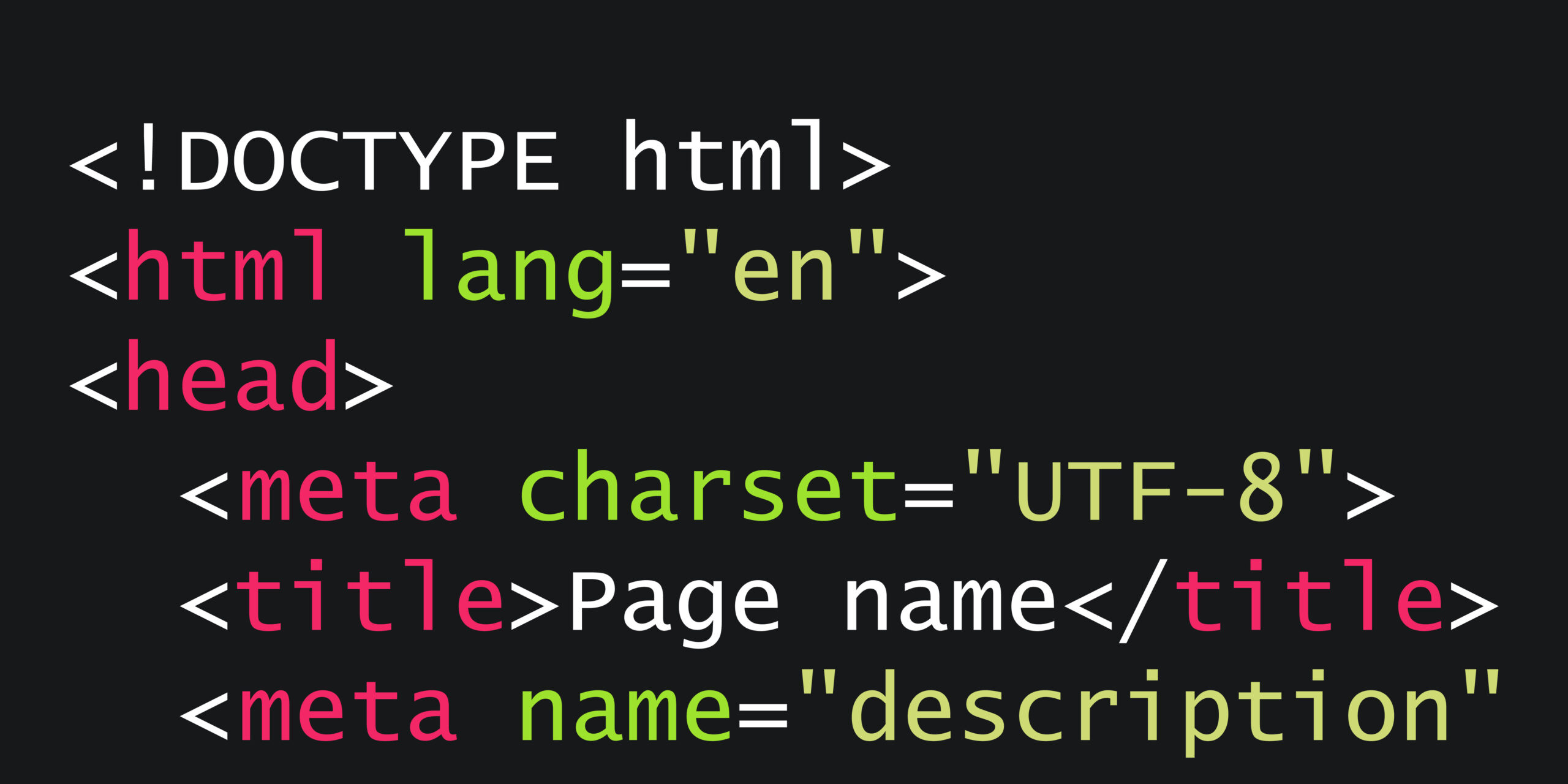

<head>~</head>は見えない情報を設定する場所

<head>~</head>は、ホームページ上は見えないけど必要な情報を設定する場所です。

ブラウザやGoogleなどの検索エンジンに「このページってこんな設定があるよ!」と教えてあげることが出来ます。

もしも<head>~</head>を設定しない場合、

・文字化け

・検索結果のタイトルが無題

・検索エンジンに正しく評価されない

・スマホの表示が崩れる

などのデメリットが発生します。

<head>~</head>内に記述する内容

<head>~</head>内によく記述するコードを詳しく解説していきます。

<meta charset = “UTF-8″>

文字コードを “UTF-8” に指定する意味があります。

※ UTF-8・・世界で最も広く使われている文字コード。日本語にも対応している。

指定しない場合は文字化けをおこしてしまいます。

<title>~</title>

Googleなどの検索結果やユーザーがブックマークする際に表示されるタイトルです。

本文中のタイトルではないので、混雑しないようにしてください。

検索エンジン・ユーザーが「こんなサイトなんだ!」と分かってもらえる大事な情報。

<meta name = “description” content=””>

Googleなどの検索結果に表示される説明分です。タイトルの下に表示されます。

descriptionは、「説明」という意味があります。

例えば、contentに”ひょーちゃんがWEBデザインの学びを日々発信しているブログです”など記載することが出来ます。

本文中の説明分ではないので、混雑しないようにしてください。

検索エンジン・ユーザーが「こんなサイトなんだ!」と分かってもらえる大事な情報。

<meta name = “viewport” content = “width=device-width , initial-scale=1.0”

表示する画面をレスポンシブ対応(PCやスマホ、タブレットなど、環境に合わせて最適な表示に調整してくれる)する際に必要です。

記述するコードが長いので、それぞれに分けて説明します。

“viewport”

ユーザーが実際に端末で見ている画面の表示領域を表しています。

“width=device-width”

ページを表示した際に、画面の横幅をぴったりと収まるように表示してくれます。

“initial-scale=1.0”

ページを表示した際に、ズームしない状態にしてくれます。

※1.0・・拡大率1倍(100%)

<meta name = “robots” content =”index , follow”>

Googleに「このページを登録してもいいよ!」と伝えることが出来ます。

ページの検索結果に関わります。

記述するコードが長いので、それぞれに分けて説明します。

“robots”

この内容は検索エンジンのロボット(クローラー)向けの指示と伝えることが出来ます。

“index , follow”

indexは「登録してもOKだよ!」という意味です。

followは「他のページもクロール(巡回・収集)してもOKだよ!」という意味です。

<meta property = “og:title” content = “”>

TwitterやFacebookなどのSNSでシャアされた際に、表示内容を設定することが出来ます。

見た目が良くなり、クリックしてもらいやすくなります。

propertyとは情報の種類を指定する際に使います。

今回は、 “og:title”(SNSで表示するタイトル)の情報を指定しています。

contentには、”ひょーちゃんがWEBデザインの学びを日々発信しているブログです”など記載することが出来ます。

<link rel = “stylesheet” href = “style.css”>

見た目などを変化させることが出来るCSSを読み込む際に使用します。

rel = “stylesheet”

relとは「このリンクは何のためのファイルなのか?」関係性を伝えることが出来ます。

なので、このリンクはstylesheet(CSS)と指定しますと伝えています。

href = “style.css”

hrefとは「どのファイルを読み込みこむのか?」場所やURLを伝えることが出来ます。

なので、読み込むデータの場所(style.css)を指定しますと伝えています。

※ この場合は、同じフォルダにあるstyle.cssファイルを読み込む

<script src= “main.js”></script>

動きなどを変化させることが出来るJavascriptを読み込む際に使用します。

src= “main.js”

srcとは「外部から読み込むスクリプトファイル」の場所を伝えています。

なので、読み込むデータの場所(main.js)を指定しますと伝えています。

※ この場合は、同じフォルダにあるmain.jsファイルを読み込む

metaってなに?

<head>~</head>内に記述するコードには、頻繁に「meta」が登場しました。

どんな意味があるのでしょうか?

metaとは、HTML文章に関する追加情報(設計図に書かれるメモ書きみたいなもの)です。

「このページはこんなページなんだよ!」

「このページはこんな設定があるんだよ!」

などなど、Google等の検索エンジンに伝えることが出来ます。

見た目上は分からないけど、ホームページでかなり重要な役割を持っています。

コメント